Remoer, deslembrar

Para entendermos um fenômeno específico, é geralmente esclarecedor estudarmos o seu oposto. As histórias do conhecimento devem incluir discussões sobre a ignorância, enquanto as histórias do discurso devem ter espaço para o silêncio. De modo semelhante, as histórias da memória também devem discutir o esquecimento.

Partindo do ponto de vista da História Sociocultural, reflito, a seguir, sobre a memória e o esquecimento, começando com o que é chamado, de forma variável, de “memória social” e “memória cultural”, de acordo com duas tradições: a francesa e a alemã.

Na Grã-Bretanha, a expressão “memória social” levanta suspeitas, ou assim costumava fazer. Na década de 1980, eu usei a expressão em uma palestra em uma conferência de antropólogos. Mais tarde, fui chamado de lado e aconselhado por um proeminente antropólogo, Edwin Ardener, a não usar o termo novamente. O individualismo metodológico é predominante na Grã-Bretanha, ou o era, em todo caso, nos anos 80, quando Margaret Thatcher declarou que “não existe essa coisa de sociedade”.

É claro que o termo “memória social” não se refere a nenhuma entidade coletiva do tipo rejeitado por Ardener, mas, em vez disso, ao que podemos chamar de “indícios” ou pistas fornecidas aos indivíduos por suas “comunidades de memória” – famílias, escolas, vilas, igrejas ou nações – que sugerem tanto o que esses indivíduos devem lembrar quanto a maneira como se dá esta lembrança.

Quanto à “memória cultural”, emprego a expressão em referência a um tipo de arquivo invisível, um tesouro composto por símbolos, imagens e estereótipos do qual os membros de uma determinada cultura recuperam artigos (consciente ou inconscientemente) e os reativam. Deste modo, as pessoas constroem para si a chamada “memória prostética” – uma memória que se torna parte de seu corpo, como um membro artificial.

Por exemplo, muitas pessoas extraem parte de suas “memórias” do passado de filmes, romances e livros. Pode ser útil, portanto, distinguir uma “memória primária” de experiências pessoais de uma “memória secundária” de histórias acerca do passado com as quais as pessoas se identificam, muito embora a linha entre as duas seja frequentemente imprecisa.

Quanto ao esquecimento, este também tem uma dimensão social. O sociólogo John Barnes, acompanhado pelo antropólogo Jack Goody, seu colega de Cambridge, discutiram o que chamaram de “amnésia estrutural”. Mais recentemente, a expressão “amnésia corporativa” passou a ser usada para denominar a perda de informações em uma empresa quando um empregado experiente se aposenta ou muda de emprego. O escritor tcheco Milan Kundera escreveu sobre o “esquecimento organizado”. Outros termos incluem “esquecimento social” ou “deslembrança”. O historiador irlandês Ian McBride opta por “descomemoração”, especialmente “descomemoração explosiva”, como na ocasião em que o Exército Republicano Irlandês (Irish Republican Army, IRA) explodiu o Pilar de Nelson em Dublin, em 1966.

O escritor chileno Jorge Edwards certa vez mencionou “a dose de memória e esquecimento que os países necessitam para sobreviver, para não se destruírem por dentro”. É muito fácil errar a dose. De modo semelhante, Paul Ricoeur inicia seu livro sobre a memória da seguinte maneira: “Perturba-me o inquietante espetáculo que apresentam o excesso de memória aqui, o excesso de esquecimento acolá”.

As decorrências disso podem ser descritas como variações do mesmo tema, sobre memória demais ou de menos, e oferecem poucos exemplos concretos, mais coletivos do que individuais. O tema não se presta a uma investigação precisa, mas é pelo menos possível oferecer exemplos que sustentem uma hipótese em detrimento de outra.

Em primeiro lugar: quem lembra demais? Quais exemplos vêm mais prontamente à memória? Comecemos com a Irlanda. Geralmente se diz que “os ingleses nunca se lembram e os irlandeses nunca se esquecem”. O epigrama se tornou um clichê, mas, como no caso de alguns outros clichês, acredito que este traga consigo uma revelação.

Quando visitei a Irlanda pela primeira vez, na infância, em 1947, meu pai me advertiu para que de modo algum eu dissesse “1916” audível em público. Não foi difícil para mim, visto que ainda não sabia sobre a Revolta da Páscoa. De todo modo, descobri alguns dias depois, em Drogheda, que as memórias dolorosas dos irlandeses vão muito além. Oliver Cromwell ainda é lembrado como um assassino porque, durante a captura da cidade por seu exército, em 1649, tanto civis quanto soldados leais à Coroa foram mortos à espada.

A mãe de minha mãe era proveniente de Łódz, e o meu segundo exemplo de excesso é a Polônia. Quando recebeu o Prêmio Nobel em 1980, o escritor polonês Czesław Miłosz dedicou grande parte de seu discurso à memória, um tema que ecoa através de seus poemas e romances. Miłosz criticou o que chamou de “a recusa da lembrança” e mencionou, por exemplo, a matança de 22 mil oficiais poloneses pelos russos na floresta de Katyń em 1940.

É claro que Katyń não foi o único evento traumático na história da Polônia: basta pensarmos na divisão do território nos anos 1790 ou no que os poloneses chamam de “Dilúvio” (Potop) em meados do século XVII, quando o país foi invadido por suecos e russos. Eventos traumáticos às vezes ativam memórias de eventos traumáticos anteriores, alojados na memória cultural, esperando para serem reativados.

Um terceiro exemplo de excesso é o Sul dos Estados Unidos, onde as memórias dos brancos estão focadas na Guerra Civil e imbuídas em muitos monumentos ao General Robert Lee e em nomes compostos, como Tommy Lee Jones. Durante o Centenário da Guerra Civil, de 1961 a 1965, as comemorações receberam muito mais importância no Sul do que no Norte. Um sulista afirmou, com uma pitada de humor, “Podemos ter perdido a guerra, mas temos absoluta certeza de que venceremos o Centenário!”.

A pergunta óbvia a ser feita pelos historiadores é sobre o porquê deste excesso. Não acredito na imutabilidade do caráter nacional ou regional, mas acredito que a preocupação coletiva com o passado, e com eventos específicos do passado, é particularmente grande em determinados lugares e períodos, curtos ou longos. O epigrama sobre os ingleses e os irlandeses pode ser generalizado da seguinte forma: “Os vencedores nunca se lembram e os perdedores nunca se esquecem”.

Os perdedores, tenham eles perdido uma batalha, uma guerra, seus lares ou o seu país, sofrem daquilo que Freud chamou de “compulsão à repetição”. Tendo sido submetidos a uma experiência traumática, são incapazes de se libertar dela. Pode-se falar em “trauma coletivo”, visto que muitos indivíduos e famílias compartilham as mesmas experiências ao mesmo tempo. Neste sentido, comunidades inteiras, semelhantemente aos histéricos, podem “sofrer de reminiscências”, nos termos de Freud. Miłosz chegou ao ponto de sugerir que “não existe nenhuma outra memória além da memória das feridas”.

Os perdedores, tanto os indivíduos quanto as coletividades, estão condenados a reproduzir ou a reencenar os eventos do passado em suas mentes, em busca do que deu errado e imaginando como o resultado poderia ter sido diferente. A descrição mais eloquente e mais emocionante que conheço desta compulsão à repetição vem da caneta ou, mais precisamente, da máquina de escrever de William Faulkner, de Oxford, Mississippi. É bem conhecida, mas não consigo resistir a citá-la uma vez mais. Em seu romance O Intruso (1948), Faulkner escreveu sobre as memórias coletivas da batalha de Gettysburg em 1863, que selou a derrota do Sul não apenas na batalha, como também na Guerra Civil, depois que um ataque de cavalaria, liderado pelo coronel Pickett, foi aniquilado pela artilharia da União.

“Para cada menino sulista de quatorze anos [a omissão de Faulkner da palavra ‘branco’ neste contexto é reveladora], não uma vez, mas quando ele quiser, há um instante em que ainda não são duas horas daquela tarde de julho de 1863, e é tudo no balanço, ainda não aconteceu, nem mesmo começou ainda, não só não começou ainda, mas ainda há tempo para não começar contra aquela posição e aquelas circunstâncias... mas vai começar, todos nós sabemos disso, chegamos longe demais com muito em jogo e aquele momento não precisa nem mesmo de um garoto de quatorze anos para pensar Desta vez. Talvez desta vez com tudo isso a perder e tudo isso a ganhar...”.

Diz-se frequentemente que a história é escrita pelos vencedores, no sentido de que os relatos do passado que são ensinados nas escolas ou que têm permissão para serem publicados geralmente, se não sempre, correspondem aos desejos daqueles que estão no poder. Contudo, a busca, após uma derrota, pelo que deu errado também é um grande estímulo para os historiadores.

Como um historiador da Europa do início da Era Moderna, eu naturalmente penso em Francesco Guicciardini em relação às trágicas consequências da invasão francesa da Itália em 1494, em Paolo Sarpi em relação ao Concílio de Trento como uma decepção e uma traição e na história chamada de “Grande Rebelião” por Lord Clarendon, também conhecida como a Guerra Civil Inglesa. Também me lembro do argumento de Yerushalmi de que a história não desempenha um papel importante nas tradições culturais judaicas até 1492 e de que “o estímulo principal para o surgimento da historiografia judaica no século dezesseis foi a grande catástrofe”. Todas essas histórias foram alimentadas por memórias de perda e todas elas, por sua vez, deram forma a outras memórias.

Voltemo-nos agora para o esquecimento coletivo. Este assume diferentes formas, mais ou menos inconscientes. Algumas culturas em determinados períodos podem ser descritas como tendo um “excesso” de esquecimento. A Inglaterra (mas não a Grã-Bretanha) me parece um clássico exemplo disto. Esta afirmação pode parecer estranha diante da enorme presença do passado em um país antigo, mas, no caso dos ingleses em particular, uma sensação difusa de continuidade substitui a maioria das memórias coletivas de eventos específicos. Os ingleses têm orgulho da maneira como seu país mudou de forma gradual e pacífica e sem admiti-lo. Mesmo a perda de seu império ocorreu sem traumas (diferentemente da Espanha em 1898, por exemplo), talvez porque tenha sido gradual e em geral pacífica.

Os contrastes entre a França e a Inglaterra também são clichês, mas as oposições binárias estão imbuídas de revelações. Os franceses têm o mito da revolução, enquanto os ingleses preferem o mito da continuidade. Em muitos países, inclusive na França, as ruas são nomeadas em homenagem a datas-chave na história da nação, da região ou da cidade. Assim como outros países latino-americanos, o Brasil oferece muitos exemplos dessas ruas – Avenida 9 de Julho em São Paulo, Avenida Sete de Setembro em Salvador, Rua 24 de Outubro em Porto Alegre e assim por diante.

Por outro lado, ao longo de uma vida inteira passada principalmente na Inglaterra, nunca vi ali nenhuma rua nomeada em homenagem à data de um evento famoso. Muitos países celebram os seus dias da independência. Na Inglaterra, tudo que lembramos é o dia 5 de novembro, que é o aniversário de uma conspiração católica para explodir as Casas do Parlamento, embora a comemoração desse dia com fogos de artifício seja principalmente para as crianças. A única exceção séria a esta regra é reveladora: o dia 11 de novembro. O Dia da Lembrança (Remembrance Day) é levado a sério. A razão para essa exceção é com certeza o fato de que, embora a Grã-Bretanha tenha sido uma das vencedoras da Primeira Guerra Mundial, o enorme número de mortos gerou um trauma em nível nacional.

A reação oposta a eventos traumáticos – uma reação compartilhada tanto por vítimas quanto por perpetradores e espectadores – é a tentativa de “deslembrar”. O escritor W. G. Sebald, que, assim como Miłosz, era obcecado por memórias, classificou algumas delas como intoleráveis. Podemos citar Freud uma vez mais ao falarmos da censura e da repressão de memórias, estendendo para grupos sociais o que ele diz sobre os indivíduos. Outro conceito útil é o de “negação”, uma vez mais no sentido psicanalítico do termo: a recusa em mencionar memórias desconfortáveis na esperança de que elas desapareçam. Daí originam-se as discussões sobre a “amnésia social” e sobre os diferentes tipos de silêncio – o silêncio da culpa, o silêncio dos perdedores e assim por diante.

Uma metáfora vívida para esta situação é a de enterrar o passado. O escritor austro-americano Walter Abish publicou em 1981 o romance Wie Deutsch ist es, sobre uma pequena cidade alemã na qual, durante as escavações para os alicerces de um novo supermercado, descobriu-se uma sepultura coletiva de um antigo campo de extermínio sobre o qual muitas das pessoas daquela cidade nada queriam saber. Abish usa o sepultamento como uma metáfora para a negação, enquanto a exumação dos cadáveres se torna um símbolo poderoso para a exumação do passado, um tipo de retorno dos oprimidos. Pensando sobre a Guerra Civil Espanhola, o escritor Javier Cercas menciona “os muitos políticos e escritores falangistas que os últimos anos da história da Espanha haviam enterrado aceleradamente, como se os sepultadores temessem que não estivessem de todo mortos”. Na Espanha, mais recentemente, vimos a escavação de sepulturas, o que representa uma metáfora (consciente ou inconscientemente) sobre desenterrar o passado.

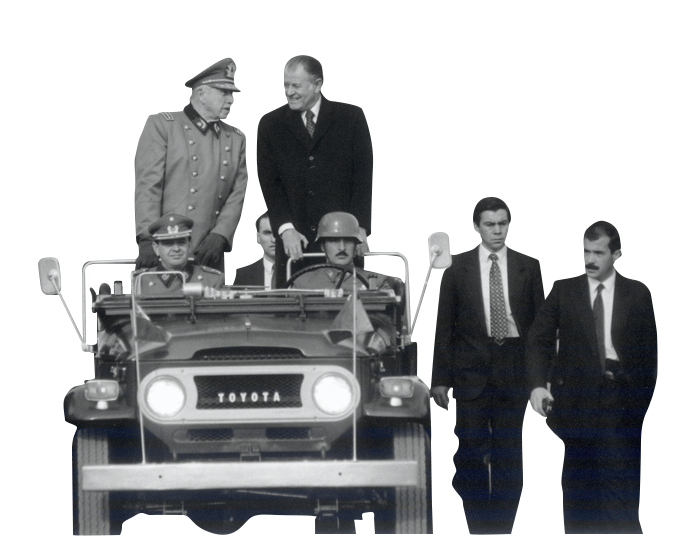

Não faz muito tempo, o jornalista norte-americano David Rieff publicou um livro intitulado In Praise of Forgetting, em que critica o excesso de memória de uma maneira que posso descrever apenas como igualmente excessiva. É claro que Rieff tem uma certa razão, mas, por outro lado, se recusa a mencionar o argumento principal do ponto de vista oposto, o que Primo Levi define como aquilo que temos o dever de lembrar. Este argumento em favor da lembrança pode ser resumido em duas palavras: “nunca mais”, ou “nunca más” – expressão que passou a ser usada em referência aos muitos mortos durante a Guerra Civil Espanhola e ainda mais recentemente pelos regimes militares na Argentina e no Chile.

A transição pacífica para a democracia na Espanha após a morte de Franco muito se deve às memórias da Guerra Civil. Na França, o trauma coletivo ou trauma compartilhado da ocupação alemã gerou aquilo que o historiador Henry Rousso batizou de “a síndrome de Vichy” discutindo-a na linguagem psicanalítica em termos de obsessão, trauma, neurose e repressão. Como disse Paul Ricoeur, o período de Vichy “presta-se de modo eletivo a uma transposição historicizante de certos conceitos psicanalíticos caídos no domínio público”.

Existe um meio termo entre um excesso de lembrança e um excesso de esquecimento? É possível algum tipo de reconciliação? Se não a reconciliação de memórias e histórias, pelo menos a reconciliação de grupos: esquerda e direita, católicos e protestantes, brancos e negros. Felizmente, existiram algumas tentativas deste tipo, principalmente a famosa Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul (1995).

Como um exemplo marcante dessa estratégia em um nível simbólico podemos citar o caso de um monumento em Delhi. Houve, em 1857, uma grande revolta contra o governo britânico na Índia, ainda hoje conhecida pelos britânicos como “o Motim Indiano” devido ao fato de ter começado no exército. Contudo, pelos indianos, a revolta é conhecida como “guerra de independência”. Após a supressão da revolta, foi erigido um monumento em Delhi conhecido como Memorial do Motim (1863) e dedicado à memória dos soldados britânicos que morreram durante a guerra, assim como à de seus “leais” aliados indianos.

Depois que a Índia se tornou independente, em 1947, poder-se-ia esperar um ato de “descomemoração” explosiva. Entretanto, o Memorial não foi destruído e ainda pode ser visto em Delhi. Tudo que o governo fez foi adicionar uma nova inscrição que inclui os combatentes do lado oposto, “em memória do heroísmo destes mártires imortais para a liberdade indiana”. Existem muitos outros exemplos dessa tentativa de reconciliação, mas acho este particularmente memorável.

Caso seja impossível a reconciliação de memórias ou histórias, um ideal mais modesto e mais realista seria a sua justaposição, a fim de encorajar o entendimento de diferentes pontos de vista e diferentes experiências. Voltando, em conclusão, para a perigosa porém atraente metáfora da psicanálise coletiva, sugiro que essas tentativas podem alcançar um tipo de catarse. ///

Este artigo foi originalmente publicado na Revista Comunicação e Memória, da Memória da Eletricidade, na edição Nº2/ 2021.

Referências Bibliográficas:

ARDENER, Edwin. Social Anthropology and the Decline of Modernism. In: OVERING, Joanna, org.). Reason and Morality. London: Tavistock, 1985.

FAULKNER, William. O Intruso. São Paulo: Benvirá, 2014.

GOODY, Jack. O mito, o ritual e o oral. Petrópolis: Vozes, 2012.)

GUICCIARDINI, Francesco. Storia d’Italia. Roma: Garzanti Editore, 1988.

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2004.

KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

KUNDERA, Milan. O livro do riso e do esquecimento. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

MCBRIDE, Ian. History and Memory in Modern Ireland. Cambridge: 2001.

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

ROUSSO, Henry. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro: FGV, 2016.

YERUSHALMI, Yosef. Zakhor: História Judaica e Memória Judaica. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

EDWARDS, Jorge. El olvido y la memoria. El País, 26 nov. 1998, pp. 11-12.